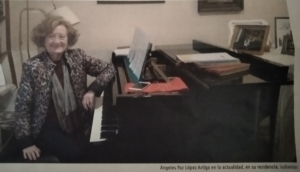

En la edición anterior entrevistamos a Ángeles López Artiga, una pionera que sus 83 todavía sigue activa, interpretando, componiendo, al frente de las conferencias de “Las Artes en Paralelo” , las cuales se realizan periódicamente en el Palau de la Música de Valencia.

Las Bandas, Abril 2022

Ángeles es una mujer vital, no recuerda su vida sin música. Su familia siempre apoyó sus dotes musicales, sus padres la educaron con mucho amor y humanidad. En su casa siempre reinaba el ambiente musical que tanto le influyó.

Con tan solo 8 años ingresó en el conservatorio, se le consideraba una niña prodigio, aunque ella nunca se ha considerado así de forma personal.

Todavía no había cumplido los 10 años y ya actuaba por todos los teatros de Valencia, unos años muy difíciles en los que con tan corta edad ya ayudaba en la economía de casa con lo que más le gustaba: la música. “Un niño en una edad tan temprana no se da cuenta de sus éxitos, solo intenta hacer lo que sabe para poder seguir hacia adelante y así lo decidí. Me gustaba salir al escenario y hacer música. Es a lo que le debo todo lo que soy y lo feliz que me encuentro aún a estas alturas.”

Obtuvo dos licenciaturas combinando estudios y trabajo, siempre con la idea clara de dedicarse a la música.

“En cuanto a las mujeres siempre ha pensado que no solamente por el hecho de ser mujer, se ha de pasar a la historia por el trabajo que se realiza. Si comparamos la Historia no solo aparecen Reyes, sino también Reinas, no tendría sentido si solo se hablara de los hombres, sería una Historia falsa. ¿Que se deduce de esto? Pues se deduce que es imperioso, absolutamente preciso, reescribir la historia de la música en pie de igualdad y contemplada desde la honestidad, objetividad y ecuanimidad que las mujeres compositoras se han ganado desde los tiempos más remotos. El primer indicio de composición musical data de 2.500 años a.C. y lo hizo una mujer. Hay mujeres en muchos campos, pero en la música todavía no se valora lo suficiente. Siempre ha habido intérpretes y compositoras virtuosas que continúan invisibles.”

Su marido ha sido siempre su gran apoyo

“Llevo casada con mi marido más de medio siglo, ha sido todo mi apoyo, siempre ha estado a mi lado, tanto en los momentos buenos como en los malos. Siempre iba con mi madre porque las mujeres no estaban bien vistas que fueran solas. Me siento mucho más que afortunada, nunca me esperaba de haber llegado a donde estoy, nunca he hecho música esperando más allá, lo que he hecho siempre en cada momento me ha nacido y me ha hecho feliz, ha llenado mi vida. Ahora me suceden mi hijo y mis nietos. Todos ellos muy dotados para la música aunque no la ejercen profesionalmente son músicos, les viene de nacimiento, pues se han criado escuchando música. La música está en los genes.”

Su padre le inculcó el amor por el piano

“Mi carrera pianística siempre estuvo enfocada a la interpretación desde el piano, pues era la ilusión de mi padre, como pianista que era quería que yo también lo fuera. Me inculcó el amor por el piano y la voz y así estuve más de media vida dando conciertos por toda Europa, pero llegó un momento en que la interpretación, si tienes algo que decir hay que superarla, pues los intérpretes son recreadores, recrean lo ya creado, pero yo quería crear por mí misma y comencé la composición.”

Gran defensora de la zarzuela

“En cuanto a los géneros musicales soy una gran defensora de la música española y de la zarzuela porque es un género nuestro. Al igual que los austriacos defienden a sus grandes compositores como Strauss, nosotros, los españoles no lo hacemos y tenemos un género de un gran nivel ,sin embargo, lo hemos tenido apartado a lo largo de muchos años, ahora parece que se admite y se estudia un poco más por su género. En mi juventud hice mucha zarzuela tanto dirigiendo como interpretando. Nuestro pais tiene una enorme variedad de música popular cada una con su carácter y personalidad tan enorme, pues no es lo mismo el carácter de Andalucía, al del país Vasco, Cataluña, Galicia o nuestra Comunidad Valenciana. Cada una tiene su música y eso es una riqueza tremenda que se refleja en la zarzuela, que muchas veces, de la música popular, de sus características. Si no hubiera existido el amor hacia esta música, no existirían compositores como por ejemplo Manuel de Falla. La música española nos define y nos da nuestra personalidad, es la base de nuestra cultura y ella es la base de la zarzuela .¿Quién no firmaría por el Preludio de La Revoltosa?. Siempre que he actuado me han pedido música española y la he interpretado con mucho éxito. Es de ámbito universal”.

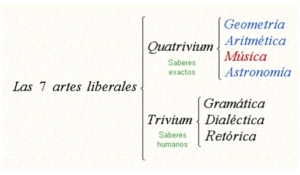

Las Artes en Paralelo

“Las Artes en Paralelo surgió desde mi aula del Conservatorio. En aquellos momentos solamente estaba mi cátedra y todos los alumnos pasaban por ella mí. Yo detecté que muchos de ellos tenían falta de tener más conocimientos culturales, más contacto con el mundo del resto de las artes. Se estudiaba de tal forma que se olvidaba lo que nos rodeaba, ni siquiera se asistía a los conciertos. Para ser artista se necesita muchos más criterios y conocimientos de la especialidad que se estudia. En la Comunidad Valenciana tenemos facultades increíbles para aprender, pero muchos no las desarrollan y esto lo comprobaba con mis alumnos. Esto era algo que se había de solucionar. Pensé que fuera del horario de clase se podrían ampliar los conocimientos con artistas que dieran a conocer otros aspectos de la cultura . Se lo propuse al director del Conservatorio, pero me negó la propuesta y muy afligida, se lo propuse a Miguel Ángel Conejero, director del Palau de la Música, al cual le pareció una muy buena idea y así nacieron Las Artes en Paralelo. Con el tiempo ya no solo venían mis alumnos, sino de otros departamentos e incluso la sociedad civil. Allí se habla de poesía, pintura, literatura… y así llevamos ya 31 años.”

Se compone sin estructura

“En la actualidad, estoy detectando que la juventud tiende siempre a una misma dirección, se deshumaniza el arte, no se estudia ni la forma ni la estructura. Al arte no se le puede dirigir, pero dentro de la libertad también han de existir unas normas. Está bien que se investigue, pero siempre hace falta una disciplina. El artista no se ha de fijar a la moda, ha de expresar sus vivencias, sus experiencias, sensibilidades… crear es una necesidad que se da en las personas pero primero hay que sentir y luego pasar por el al intelecto.

A los jóvenes les aconsejo que no se deshumanicen, que se miren hacia dentro. Seres humanos no hay dos iguales, por lo tanto, tampoco dos espíritus, razones por la que un artista nunca es igual a otro.”

Artículo publicado en el periódico Las Bandas del mes de abril de 2022.

R. Mis inicios en la música fueron a través de un primo mío, que tengo en común con José Miguel Ibáñez (Lupi). Mi primo fue un día a mi casa a visitar a mi abuela, y me dijo: “Te voy a apuntar a la Academia, a la banda de música”. Yo me asusté, porque no sabía ni que había banda de música, y ahí quedó la cosa. Luego, recuerdo que un día entre semana, mi primo fue a mi casa y me dijo: “Vente”, y me llevó al Reloj.

R. Mis inicios en la música fueron a través de un primo mío, que tengo en común con José Miguel Ibáñez (Lupi). Mi primo fue un día a mi casa a visitar a mi abuela, y me dijo: “Te voy a apuntar a la Academia, a la banda de música”. Yo me asusté, porque no sabía ni que había banda de música, y ahí quedó la cosa. Luego, recuerdo que un día entre semana, mi primo fue a mi casa y me dijo: “Vente”, y me llevó al Reloj.